|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

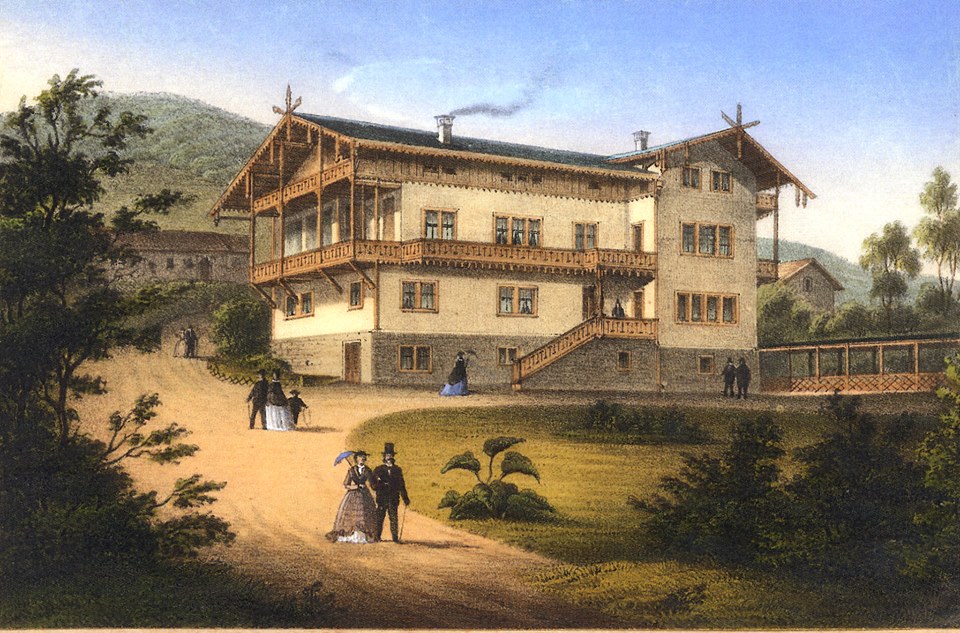

Bad Liebenstein liegt am Südwesthang des Thüringer Waldes, von wo man einen herrlichen Blick auf das Werratal und das

angrenzende Rhöngebirge hat. Ausgedehnte Mischwälder umgeben die Stadt, über deren Wipfeln die Burgruine Liebenstein thront. Die offene und weitläufige Landschaftsarchitektur wird durch Parkanlagen, wie

zum Beispiel dem Historischen Kurpark, dem Neuen Kurpark oder dem Elisabethpark geprägt. Bekannte Architekten und Landschaftsplaner, insbesondere Walter Gropius und Fürst Herrmann von Pückler-Muskau,

hinterließen hier Spuren ihres Schaffens.

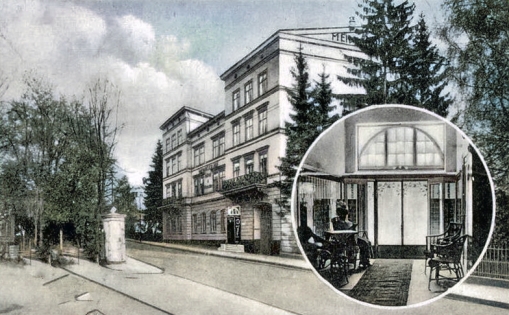

Der bekannte Facharzt für innere Krankheiten Dr. C. Knecht (1867-1937) schrieb der Stadt bereits in seinem 1931 erschienenen

Buch „Bad Liebenstein - seine Heilquellen, ihre Wirkung und Anwendung“ einen „eigenartigen Charakter“ zu, der auf patriarchalische Zustände zurückzuführen sei, die früher hier einmal

herrschten: „Neben einer fürstlichen Villa steht das Häuschen eines Gewerbetreibenden, neben dem mit allem Komfort ausgestatteten Hotel das einfache Bauernhaus. Wie von außen bietet Liebenstein auch im

Inneren einen äußerst freundlichen Eindruck. Alle Häuser sind nett und sauber gehalten, zum Teil unter Obstbäumen versteckt, die Straßen sind breit und mit Trottoir versehen. Der ganze Ort ist elektrisch

beleuchtet, ebenso die Hotels und sämtliche Villen...“

So wie einst von Dr. C. Knecht beschrieben, kann man auch heute bei einem Stadtrundgang, insbesondere durch den historischen

Stadtkern, noch zahlreichen der prächtigen Bauten, der herrschaftlichen Villen und der stilvollen Hotels und lauschigen Pensionen begegnen. Alle diese Gebäude berichten von einem Leben aus längst

vergangenen Zeiten, und damit auch von einem Leben, das sich in der Stadt selbst zugetragen hat.

Vergangenheit und Tradition sind in Bad Liebenstein allgegenwärtig. Beide werden gehegt und gepflegt, versperren aber nicht

den Blick für die Gegenwart oder gar auf das Morgen. Wir leben in einer kleinen, liebenswerten und unverwechselbaren Stadt, die bei den Einheimischen und all ihren Besuchern - nicht zuletzt durch die

zahlreichen Häuser und Gärten im Historischen Kurzentrum - spürbar einen Hauch von Romantik versprüht, was nicht nur der Meininger Hofmaler Carl Wagner (1796-1867) zu würdigen wusste.

Unstrittig vermittelt die Architektur eines Hauses seinem Betrachter immer auch ein Bild aus der Geschichte. Darüber hinaus

vermag aber auch jedes Haus Geschichten zu erzählen. Und wer diese Geschichten und Zusammenhänge kennt, wer sie verinnerlicht, der geht oft mit anderen Augen durch eine Stadt. Und so werden all diese

Häuser mit ihren Erzählungen mehr oder weniger freiwillig zu steinernen Zeugen mit einer Vielzahl von Erinnerungen, die aufgeschrieben werden sollten, um sie für kommende Generationen zu bewahren.

|

|

|

|

|

ISBN 978-3-943494-35-8

|

|

|

|

Seit dem Jahr 2015 versteht es der Autor und Ortschronist Wolfgang Malek aus Bad Liebenstein meisterhaft, das Leben einzelner Familien

oder Hausgemeinschaften in den verschiedensten Häusern von Bad Liebenstein zu ergründen und seine Recherchen in der Tagespresse einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Seine „Häusergeschichten“

bieten allesamt detaillierte, teils mikroskopische Einblicke in unsere Stadtgeschichte und erzählen von einer Gesellschaft von Anno dazumal bis hin zur Neuzeit.

Anhand der Abfolge von ehemaligen Hauseigentümern und der Darstellung von baulichen Besonderheiten erschließen sich dem Leser der

vorliegenden „Häusergeschichten“, insbesondere durch die Verknüpfung von Architektur, sozialem Hintergrund und Alltagsbegebenheiten, teilweise vollkommen neue Sichtweisen und Perspektiven. Dies mag auch der

Beweggrund dafür gewesen sein, dass im Mai 2021 bei dem Autor die Idee reifte, dies alles in einem Buch zu vereinen. Denn eines ist unstrittig:

Je tiefer man in die Geschichten der Häuser eindringt, um so besser versteht man die Historie seiner Stadt und damit letztlich auch die Gegenwart...

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

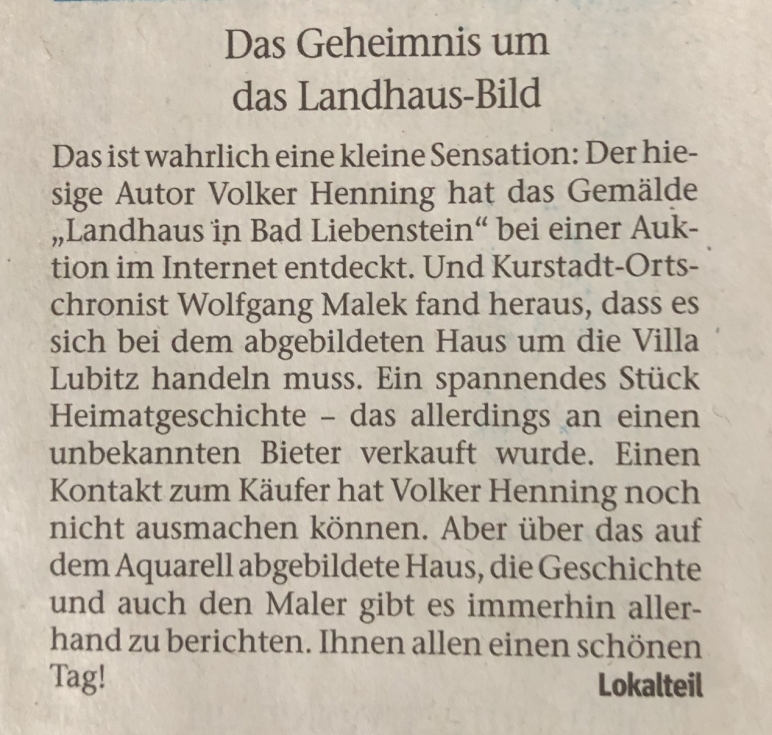

Südthüringer Zeitung und Freies Wort, 10.07.21

|

|

|

|

|

|

|

|

Südthüringer Zeitung, Freies Wort, 12.08.21

|

|

|

|

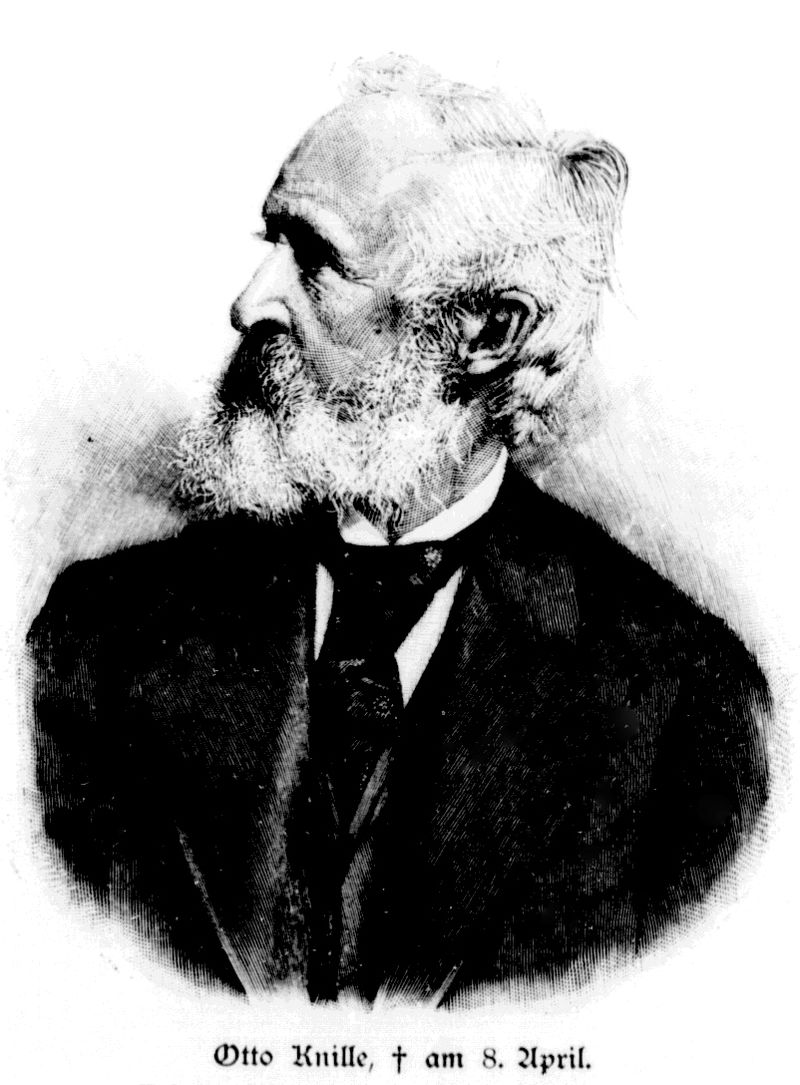

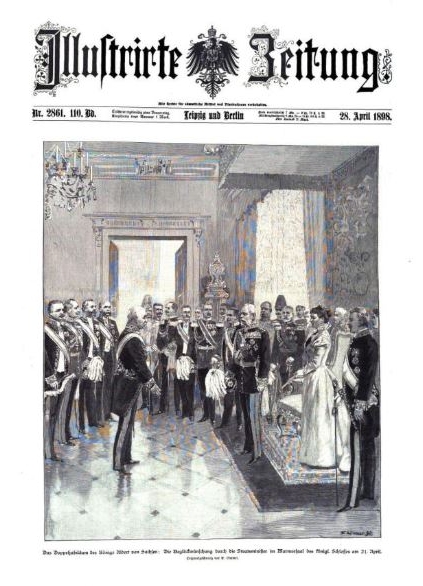

Beitrag in der “Illustrirten Zeitung” vom 28.04.1898, Seite 525 ff.

Otto Knille

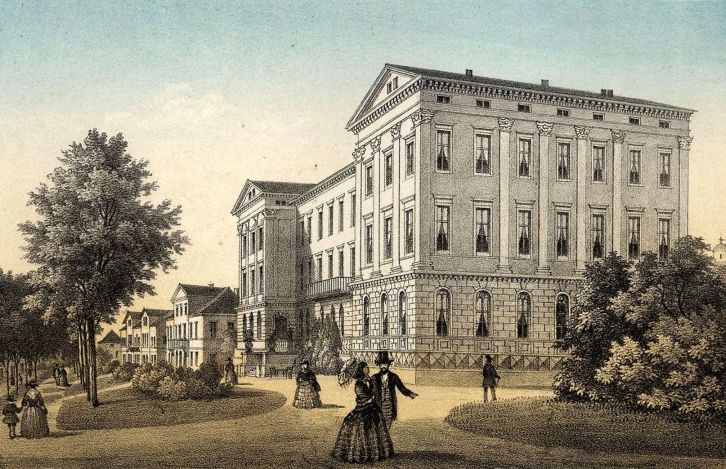

“Die deutsche Kunst hat einen schweren Verlust erlitten. Einer der Besten unter ihren alten Meistern, der Maler Prof. Otto Knille,

Mitglied des Senats der Berliner Akademie der Künste und Leiter eines Meisterateliers, ist am 8. April in Meran, wo er Heilung seines Brustleidens zu finden gehofft hatte, diesem erlegen. Er hatte sein

66. Lebensjahr noch nicht vollendet. Am 10. September 1832 war er zu Osnabrück geboren. Mit einer bei jungen Künstlern nicht eben häufigen allgemeinen Geistesbildung ausgerüstet, bezog er im 19. Jahre

die Akademie zu Düsseldorf, die damals in eine zweite Blüteperiode eingetreten war. Karl Sehn und Theodor Hildebrandt wurden Knille`s Lehrer. Gerade ihnen mußte der hochbegabte Schüler sehr

sympathisch sein, dessen ganze Sinnesart, künstlerische Anschauung und Richtung die der romantischen Schule war, und den zugleich ein so feiner und lebhafter Sinn für Schönheit und Adel der Form wie für

die Farbe und eine große malerisch-technische Geschicklichkeit auszeichneten. Nach dreijährigem Studium in der rheinischen Kunststadt ging Knille nach Paris, wo in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre

der Ruhm der Couture`schen Schule noch immer eine starke Anziehungskraft auf die junge Künstlerschaft aller Nationen ausübte. Aber Knille fand sich dort enttäuscht und und wandte sich bereits nach

halbjährigem Aufenthalt in Paris nach München, wo damals die neue Sonne Karl Piloty, alles überstrahlend, aufgestiegen war. Während der folgenden drei Jahre trat er mit seinen ersten selbstständigen

Gemälden hervor. Eins stellte den todten Eid dar, der durch den Schrecken schon, den der Anblick selbst des Entseelten noch den Mauren einflößt, den Sieg den Spaniern zuwendet; eins den Tod des

Totilas, das dritte eines Gothen, der, bei der Plünderung Athens in den Parthenon eindringend, sich der gewaltigen Statue der Schutzgöttin Pallas Athene gegenüber sieht und, von heiligem Grauen

ergriffen, zurücktaumelt.

Auf diese Münchener Studienzeit folgte ein dreijähriger Aufenthalt in Italien, der für die ganze künstlerische Laufbahn Knille`s entscheidend

wurde. Er erfüllte seine Seele mit der Größe und Hoheit der Schöpfungen der alten Meister. Ein ehrenvoller Auftrag der Königin von Hannover rief ihn in die Heimat zurück. Er sollte das Schloß, das die

Königin für sich zur Residenz in der Nähe von Hildesheim hatte erbauen lassen, mit Gemälden schmücken, in denen die Gestalten der thüringischen Volkssagen und Märchen zur Darstellung gelangten. Es war

eine Arbeit so recht nach dem Herzen des Romantikers und Idealisten, der dabei doch zugleich ein durchaus werktüchtiger Maler war. Voll froher Begeisterung für seine schöne Aufgabe ging er 1865 ans Werk.

Dann aber brach der Deutsche Krieg aus und machte dem hannover`schen Königsthum ein Ende. Doch der königliche Auftrag wurde darum nicht zurückgezogen, Knille`s Arbeit kaum unterbrochen. Aber er malte

seine Bilder nur für ein Schloß, das nie bewohnt, nie von seinem Eigner betreten, und dessen Bilderschmuck nie von anderen gesehen werden sollte.

|

|

|

|

|

In Berlin hatte Knille fortan seinen dauernden Wohnsitz genommen. Hier wurde sein Name, seine künstlerische Eigenart und Bedeutung erst im Jahre 1871

allgemein be- und erkannt durch das großartige Gemälde hohen idealen Stils "Germania, ihre Söhne zu den Waffen rufend", womit er das eine der großen Belarien schmückte, die über der Lindenpromenade als

Festdecoration für den 18. Juni, den Tag des Siegereinzugs, aufgehängt wurde. Zwei Jahre später entstand das für die Nationalgalerie erworbene große Gemälde "Venus und Tannhäuser", die Schöpfung einer

echten Romantikerphantasie. Bei der 1875 erfolgten Reorganisation der Berliner Kunstakademie wurde Knille ein wichtiges Lehramt anvertraut, dem er bis zu seinem Tode mit großem Erfolg vorgestanden hat. Während einer

Reihe von Jahren beschäftigte ihn dann die Ausführung eines großen Regierungsauftrags: die Ausmalung des Treppenhauses im Gebäude der Berliner Universitätsbibliothek mit vier großen, gehaltsreichen Wandbildern

symbolisch-historischer Gattung, in denen vier Epochen der europäischen Culturgeschichte, der Jugenderziehung und der schönen Künste durch die sinnig gruppierten Gestalten ihrer Hauptträger veranschaulicht werden.

Er hat die Aufgabe in dem auf Goldgrund ausgeführten Gemälden in hoher Vollendung gelöst, in den Compositionen wie in Bezug auf die malerische Ausführung. Von dem Wandgemälde in der Kirche zu Golm bei Potsdam , das

von Knille entworfen und von seinen Schülern ausgeführt ist, brachte die "Illustrirte Zeitung" bereits eine Nachbildung.

Knille war nicht nur Künstler, sondern bei aller Werktüchtigkeit zu philosophischem Denken und Grübeln, besonders über alle das Wesen der Kunst

betreffende Fragen, geneigt. Seine früher in der "Deutschen Rundschau" veröffentlichten "Grübeleien eines Malers" und sein im vorigen Jahre bei F. Fontane u. Co. zu Berlin erschienenes Buch

"Wollen und Können in der Kunst" geben Zeugnis davon, wie tief, scharf und richtig er über diese Fragen nachgedacht hat.”

|

|

|

|

|

|